ドライバー不足が起こる要因

トラックドライバーの労働条件

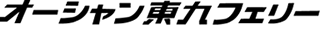

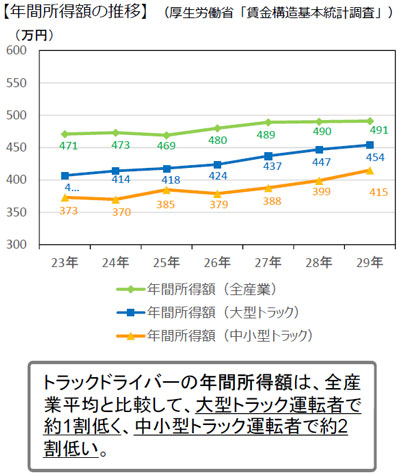

トラックドライバーは、他の業種と比較して低賃金・長時間労働など厳しい労働環境にあることが、トラックドライバー不足の大きな要因と考えられます。トラックドライバーの年間労働時間は全産業の平均と比較して長く、長時間労働であるにも関わらず、所得額は全産業の平均よりも低くなっています。

古くからトラックドライバーは「危険・汚い・きつい」の3K と言われ、ハードな仕事や働き方というイメージを持たれる方が多いことがトラックドライバー不足の主な原因であると考えられています。また、他の職業に比べて低賃金であることもドライバー人口減少の要因であると考えられ、慢性的な人員不足に陥っています。

このような労働環境のため、他産業と比較して女性の労働者が少ないことも課題です。

2016年4月1日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が設立され、女性の潜在労働力やダイバーシティ経営の観点から、物流業界でも女性トラックドライバーの採用に積極的な取り組みを行う物流企業は増加傾向にあります。しかし、環境整備や制度が整っていない点や、3Kのイメージが払拭しきれていない点から、人材不足は解消できず女性トラックドライバーの確保には至っておりません。

元々物流業界ではドライバー不足が問題視されていたところに、さらに、2024年4月から時間外労働の上限規制が自動車運転業務へ適用されることで、労働時間が減少し、長距離ドライバーの実質的な収入が減る可能性があります。収入が減少することを懸念する人材は、他業界へ流れていき、さらなるドライバー不足が懸念されます。働き方改革関連法の一環として、ドライバーの労働環境改善が行われているものの、結果としてさらにドライバー不足が深刻化してしまう事態に繋がっております。

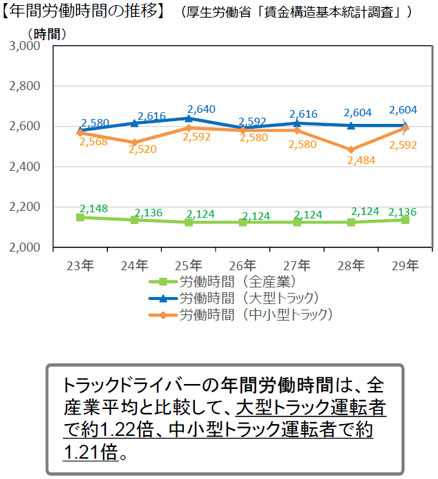

トラックドライバーの高齢化

日本における少子高齢化について、物流業界は特にその影響が顕著だと言われています。トラックドライバーの高齢化には、運転免許の取得率の低下、若者の車離れといった問題に加え、運転免許の改正も影響しています。2017年に準中型免許が新設され、新たに普通免許を取得した人は普通免許では基本的に2トントラックを運転することができなくなり、2トントラックを運転するためには準中型免許以上を取得する事が必要となりました。そのため、以前よりトラックに乗るハードルが高くなり、トラックドライバーを志望する人が少なくなりました。

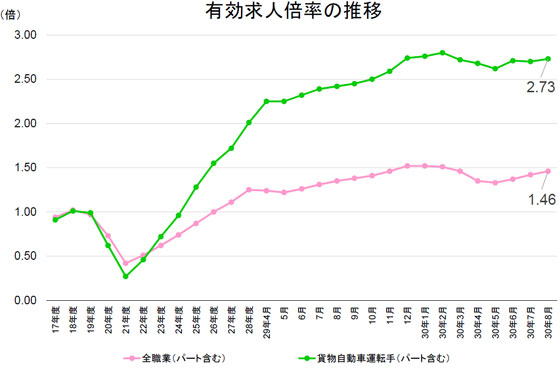

厚生労働省のデータによると、全産業の労働者の平均年齢が43.2歳なのに対して、中・小型トラックのドライバーは46.4歳、大型トラックのドライバーは49.4歳となっています。今後、高齢ドライバーの退職により、今後トラックドライバー不足はさらに深刻化すると考えられます。実際に、トラックドライバーの有効求人倍率は全職業と比較して約2倍となっており、深刻な人手不足の状況が続いています。

物流の需要増加

トラックドライバー不足の一方で、物流自体の需要は年々増加しています。

巣ごもり需要の影響によるEC市場の拡大により宅配の取扱個数は年々増加しており、国土交通省のデータでは2021年度まで7年連続で取扱数が増加し続けています。