「物流業界の2024年問題」とは

2024年問題とは、「働き方改革関連法」の自動車運転業務への適用が2024年4月から開始されることにより発生すると危惧されている課題の総称です。

トラックドライバーの労働環境は、長時間労働が慢性化しており、長年大きな問題として認識されていました。トラックドライバーの長時間労働の要因の一つとして、長時間の荷待ち・荷役が挙げられます。長時間の荷待ち・荷役は、荷主企業や物流施設の都合による事が多く、トラックドライバー側ではコントロールすることが難しいことに加え、トラック運送業の9割以上が中小企業であるため、顧客である荷主企業や物流施設に改善要請しづらい環境にありました。

トラックドライバーの長時間労働が問題視される中、日本国内におけるEC事業の急激な普及により、個人宅への配送需要が拡大し、宅配便取扱個数が増加しました。国土交通省の調査によると、2016年から2020年までの5年間で、宅配便取扱個数は約10.9億個増加し、宅配便取扱個数の増加とともに、再配達率も上昇したため、トラックドライバーの負担が格段に増えることとなりました。EC事業の普及により、トラックドライバーはさらに長時間労働を課せられることとなりましたが、新たな就業者を確保することに難航しているため、トラックドライバー1人当たりの業務量は増える一方となっています。

このようなトラックドライバー等の長時間労働を是正するため、2019年 (平成31年) 4月に「働き方改革関連法」により「時間外労働の上限規制」が設けられることとなりました。業種ごとに理由の差はありますが、新ルールを直ぐに適応する事が難しいと判断された業種(運送業・建設業・医師)については上限規制に猶予期間が設けられました。

5年間の猶予期間が設けられていた業種についても、上限規制が2024年 (令和6年) 4月1日から適用される事となり、そのタイムリミットが近づいてきました。

2024年問題に関連する働き方改革関連法の改正のポイント

2024年問題に関連する働き方改革関連法の改正について、特に時間外労働の上限規制、同一労働・同一賃金、改善基準告示について注意が必要となります。2024年の適用前から、これらの規制に対して十分に対策を検討する必要があります。

時間外労働の上限規制

2024年 (令和6年) 4月1日から適用される時間外労働の上限規制により、トラックドライバーの時間外労働時間は年間960時間までの上限規制が適用されます。違反した場合は、事業者に6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰則が科される可能性があります。また、2023年4月からは、60時間超の時間外割増賃金率は25%から50%に引き上げとなっており、時間外労働に関する規則が厳しくなっています。

同一労働・同一賃金

同一労働・同一賃金とは、同じ業務内容であれば、雇用形態に関わらず同じ賃金を支払うことを求める制度で、同じ運送業務を行っている、正規雇用労働者と非正規労働者に対して同一労働同一賃金への是正も必須となります。

改善基準告示

労働基準法改定に加えて、労働大臣告示(⇒厚生労働大臣告示)として「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)が改正され、こちらも2024年4月1日から適用されます。トラック運転者(ドライバー)の拘束時間や1日の休息期間等の基準が改定されます。

参照サイト:厚生労働省「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」

2024年問題で起こる影響とは

「物流業界の2024年問題」により、運送会社および荷主企業は下記の課題を抱えることになります。

| 事業別 | 対策が必要な課題 |

|---|---|

| 運送会社 |

・時間外割増引き上げ、同一労働・同一賃金に伴い人件費高騰による経営圧迫 ・時間外上限規制により1日あたりの運送距離が減ることで実質減収になるトラックドライバーの大量離職、人材不足 ・トラックドライバーを含む従業員の労働時間の徹底管理が必要 ・荷主企業からの突発的な輸送依頼への対応が難しくなる |

| 荷主企業 |

・物流コストの上昇 ・運送会社から手間や時間のかかる輸送案件や、長距離輸送案件が拒否される(輸送力の低下) ・トラックドライバーの労働時間を考慮したリードタイムの延長 ・運送会社へ対する輸送依頼のタイミング改善(早期化) |

2024年問題により、トラックドライバーの労働時間の上限が設定され、時間外労働が規制されることで輸送能力が不足し、従来通りにモノが運べなくなる可能性があります。

既にドライバーの人材不足が深刻化している物流業界ですが、2024年問題で時間外労働が規制されることにより、給与が減少し、さらにドライバー不足が陥ることが危惧されます。国土交通省が、ドライバー不足及び2024年問題の影響を加味し、2030年度までの物流需要ギャップを推定したところ、輸送能力の34.1%が不足する可能性があると発表しています。現在の物流体制を維持させることは難しく、運送コストの増加や輸送力の低下が生じる恐れがあります。

このように、2024年問題は物流業界に様々な影響を及ぼします。2024年問題に伴う悪影響を回避する上では、しっかりと対策を進めていくことが重要となります。

2024年問題、荷主企業が行うべき対策とは

物流2024年問題への対応に受けた動きの一つとして、貨物自動車運送事業法が改訂され、荷主企業に対する国土交通大臣による規定が設けられることとなりました。違反原因行為をしている疑いがある荷主企業に対して、国土交通大臣による働きかけ、要請、勧告・公表などの厳しい措置内容となっているので、しっかりと対策を進めていきましょう。

荷待ち・荷役時間の削減

トラックドライバーの長時間労働の要因の一つとして、荷待ち・荷役時間が挙げられます。厚生労働省の調査によると、業種業態にとって異なるものの荷待ち時間は最大で2時間~4時間に及び、トラックドライバーの労働時間に影響しています。「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」では、荷待ちや荷役作業等にかかる時間を把握した上、それらの時間を2時間以内と定める「荷待ち・荷役作業時間2時間以内ルール」化を求めています。荷待ち・荷役時間の短縮のためには、パレットの活用や荷役機械の導入などの対策を行う必要があります。

輸送スケジュールの見直し

2024年問題によりこれまで通りの輸送スケジュールでの対応が難しくなります。そのため輸送スケジュールの見直しを行う必要があります。具体的には、ピーク時の輸送量を分散させ、余裕を持ったスケジュール調整を行うことや、事故や渋滞が発生した際の代替ルートや輸送手段の検討も重要となります。

輸送モードの見直し

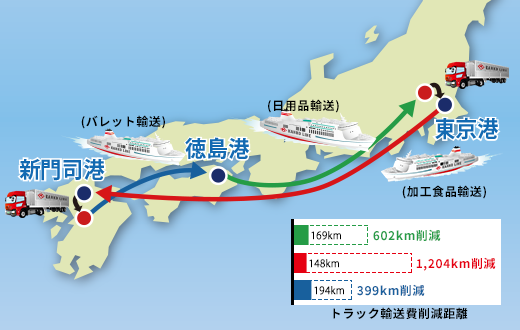

国内物流の約9割がトラックによる輸送ですが、今後のドライバー不足の深刻化やトラックの輸送量の推移を踏まえた上での輸送能力不足の試算では、2030年度は34.1%の輸送能力が不足すると言われています。そこで注目されている取り組みの一つが、モーダルシフトです。モーダルシフトでは、陸上輸送と海上輸送を組み合わせることで、低下した輸送力を強化することができます。

厚生労働省によると、そもそも働き方改革とは「働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現することで、成長と分配の好循環を構築し、働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指す」ことを指します。

経営、トラックドライバーの働き方改革の実現、輸送停滞への対応として、運送会社・荷主企業がともに、今から輸送体制の見直しを図りましょう。 2024年問題の対策を行うことは従業員一人一人の労働環境の改善となり、ドライバー不足等の物流業界の課題の解決にも繋がります。

参照サイト:厚生労働省 福井労働局 福井労働基準監督署

解説資料配布中