物流業界で取り組むBCP対策

BCPとは?

BCPとは、Business Continuity Planの略で「事業継続計画」を指します。

企業が自然災害、大火災などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめ、重要な事業の継続と早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における対策・代替手段などを事前に取り決めておく計画のことをBCPといいます。

物流業界における非常事態時のリスク

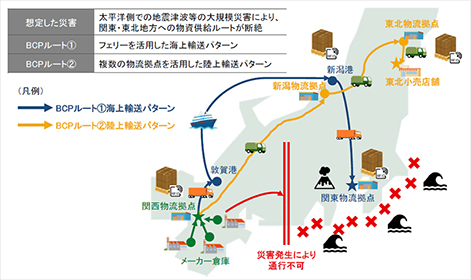

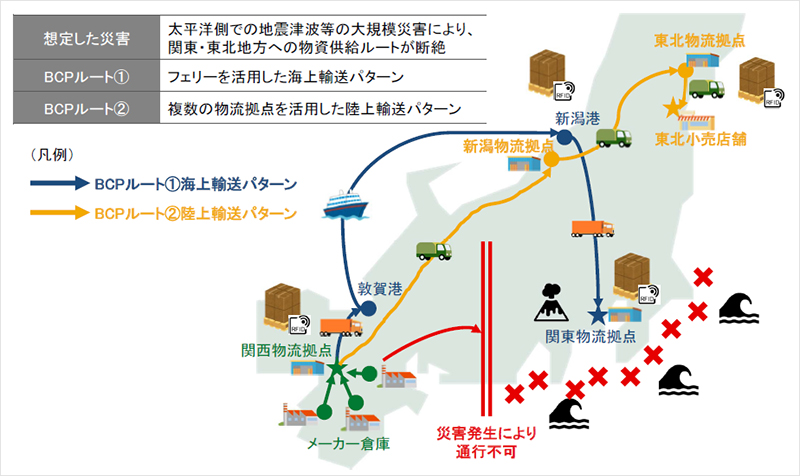

大規模な地震や津波、異常気象による水害といった自然災害等の非常事態が生じた場合、物流会社としては、計画通りの輸送サービスが提供できなくなり、また、荷主企業としては、供給責任が果たせなくなることが、物流業界における大きなリスクとなります。

文部科学省地震調査研究推進本部によると、首都直下地震が30年以内に発生する確率は70%程度とされております。

BCP策定の目的

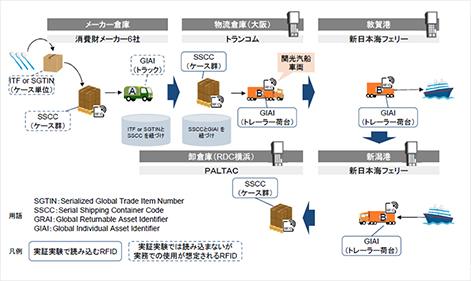

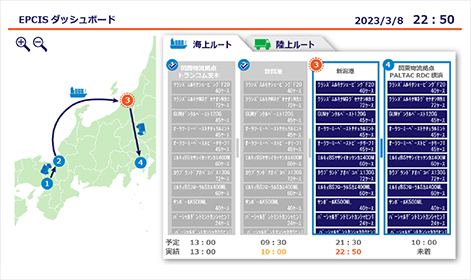

物流業界におけるBCP策定の大きな目的は、従業員の安全確保と物流機能の担保、そしてなるべく短期間で通常通りの運用に戻し、事業を存続させることです。また、災害等のリスク対応のために荷主と物流事業者で平常時からコミュニケーションを取り合うことも大切です。荷主と物流事業者の良好なパートナーシップ関係の構築ができ、双方の競争優位性向上にも繋がるといえます。

物流業界のBCP対策の現状

BCP対策が重要であることは広く認識されています。しかしながらBCPの策定には、コストや労力などの負担を要するため、なかなか普及が進まない状況です。

天災による交通インフラの寸断や規制の影響を受ける物流業界においては、荷主と物流事業者で平常時から緊急事態に備え、BCP対策を準備しておく必要があります。